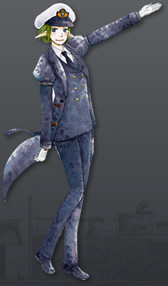

カノーパス級 前弩級戦艦

Canopus Class

BATTLE ARENA

JapQuality

NAVYFIELD ゆるぽよ Wiki*

NAVYFIELD2で何かして遊ぼうぜのサイト

NavyField2戦術考察

NavyField2 解析班

NAVYFIELD2 地球海軍連合艦隊

NAVAL COMPASS

NF2 JMSDF クランHP

NF2ネタに限らず好きに使ってくれいBBS

US Pacific Fleet

おすぎなネイビーフィールド2

くーぼ屋

トラちゃんの東屋

にゃんたの独り言

ネイビーフィールド2 - NAVYFIELD 2 Wiki

神風遊撃隊

地球連邦海軍

地球連邦軍 活動紹介ブログ

大和sのNF2日記

|

|

| 改装型名 | レベル | 改装費 | 売却額 | DP | 速度 | 改装元 |

| カノーパス | Lv.1 | 0 | 0 | 56970 | 23.6 Knt | -- |

| カノーパス副砲強化型 | Lv.4 | 1287 | 1013 | 56970 | 22.9 Knt | 標準型 |

| カノーパス主砲強化型 | Lv.12 | 1622 | 1013 | 56970 | 23.0 Knt | 副砲強化型 |

| カノーパス防御強化型 | Lv.9 | 1392 | 1013 | 62670 | 22.5 Knt | 標準型 |

英国籍で初期状態から所持している戦艦。

前弩級戦艦ということもあって日本国内ではほとんど知名度がないと思われ、多少英国海軍に心得があったとしてもその艦様には戸惑いを覚えることになるだろう。

しかしながら『NAVYFIELD2』では、様々な戦闘技術の体得や報酬稼ぎのために長く苦しい序盤をお世話になる戦艦として、思い入れの深い相棒となる存在である。

うまく使いこなして英国の基礎を築いていきたい。

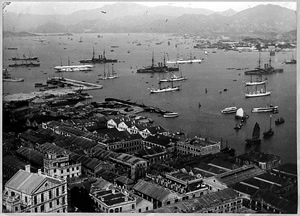

なおカノーパス級は極東地域で頭角を現し始めた日本海軍およびロシア海軍に対抗するためイギリス中国艦隊 (The China Station) に配備することを目的として建造された戦艦で、日本とはご近所付き合いの縁を持っている船でもある。

カノーパスの特徴は、ずばり無個性最弱である。

取り付く島もない。

同レベルの他国戦艦と比較してみよう。

米国インディアナにはあらゆる射程域で攻撃量が下回るだけでなく、アウトレンジ砲撃を受けてしまう。

正面から1対1の戦闘を挑んではならず、必ず味方が複数いる状況や、基地の近くなどこちら側のみ視界を確保している状況を確認し、できればさらに相手の進路方向から接近するよう心掛けよう。

相手の進路方向は警戒が薄く、相対速度が大きいために接近しやすいので射程が短い側としては押さえておきたいポイントだ。

さらにこちらが相手の頭を抑えている間に相手側面から味方の挟撃が期待でき、逃走を図られても進路が限定されるため、取り逃がすことが少ない。

自分を上回る能力を持つ相手と戦う、あるいは格下相手においても、敵を沈め自分が生き残るには油断を戒め、最大限の優位を引き出さなければならない。

特に戦艦は浮いているだけで広範囲に火力を投射できる攻撃の要となる存在だ。

相手を沈めて自分が生還するというそれだけでも、味方に大きなアドバンテージを生じさせていることを覚えておいてほしい。

次は日本の戦艦富士が相手の場合。

富士とは主砲火力において射程・威力ともまったく互角。

これはおそらく日本が英戦艦を購入していた史実に基づくゲームバランスなのだろう。

富士はカノーパスの2代前のロイヤル・サヴリン級の改良型だが、ほとんど同世代といっていい。

なお主砲はまったく同格なのに対し、副砲火力ではわずかにカノーパスが上回っている。

ただし富士には魚雷発射管が搭載されていることに注意が必要だ。

接近戦となった場合、魚雷を撃たれると回避行動のためにこちらの機動が制限され、回避しなければ被弾してしまうという2択を迫られてしまう。

富士相手には近寄らない方が懸命といえる。

ドイツのブランデンブルクは、射程においてのみカノーパスが上回っている。

ただし攻撃力では主砲塔3基6門を有するブランデンブルクが大きく優位に立っており、接近戦を許してはならない。

ブランデンブルクにも魚雷発射管が搭載されているので、なおさら至近距離まで近寄ることは自滅を招いてしまう結果となるだろう。

ブランデンブルク相手には、こちらの副砲が届きながら相手の副砲が届かない距離感を維持するよう心掛けよう。

相手は追撃のために大きな隙を生じることになり、耐えかねて後退していけばしめたものである。

さて、だいぶ長くなってきたけれども、もうしばらくお付き合いしていただきたい。

ここで副砲について触れたわけだが、射程も短く1発の威力も小さい副砲なんてどうでもいいじゃん、長射程の主砲を遠くからバカスカ撃ちこめばおk、などと侮ってはいけない。

「秒間攻撃力」に注目して欲しい。

実は副砲は1秒間辺りの攻撃力が主砲とほとんど同等だったりするのだ。

操作が大変だからといって副砲を疎かにしてはならない。

副砲も主砲と同様、重要な攻撃要素なのだ。

では、どのように扱えば良いのだろう。

主砲と副砲の特性は、弩級戦艦以前の戦艦においては主砲が少数大威力、副砲が多数少威力となっている。

主砲は一発の威力が大きいが、外してしまうと次がしばらく撃てない。

副砲は威力は低いが、射撃の機会が多いので外したとしてもすぐに次が撃てる。

これがどういう意味を持っているかというと、主砲は動きが緩慢な戦艦を攻撃するのに向いており、副砲は敏捷な機動性を持っている駆逐艦を攻撃するのに向いているということを示している。

主砲の照準は慎重に。

副砲はとにかくバラ撒きまくることで敵を撃退しよう。

もうひとつ、覚えておいて損はないことを書いておく。

初期所持艦のみのちょっとしたボーナスとして、主砲の旋回範囲が360度になっている。

艦がどの方向を向いていても常に敵を照準できるというこの特性を利用したささやかな技がある。

主砲は全周旋回が可能だが、副砲はそれぞれ片舷にしか指向できない。

しかし艦の首尾線方向には指向できる。

これを利用し、敵から逃げる場合真っ直ぐ艦尾を向けて逃走しながら艦を左右に振ってみる。

すると左右の副砲がほぼ同時に発砲できるので、若干お得。

また他にも、艦首か艦尾を相手に向けていると着弾範囲が横に広がりやすい関係上、被弾率を低減させる効果がある。

したがって全周攻撃が可能なカノーパスは敵に対して大胆な接近と後退を繰り返すことで、こちらの攻撃を命中させつつ相手の攻撃を回避することが可能だ。

ただし全周攻撃はレベルが高い艦ではできないので、これに頼ってばかりいると後で痛い目に遭うこともお忘れなく。

305mm / 35口径 中型艦砲

- 標準型

- 副砲強化

- 主砲強化

- 防御強化

| 構成 | 門数 | HE攻撃力 | AP攻撃力 | 弾数 | 再装填時間 | 最大射程 | 最大仰角 | 命中率 |

| 連装*2 | 4 | 爆発: 2038 貫通: 612 拠点: 1019 |

爆発: 612 貫通: 2446 拠点: 408 |

310 | 9 Sec | 2213 | 30 度 | D |

| 片舷指向数 | HE片舷攻撃力 | AP片舷攻撃力 | HE秒間攻撃力 | AP秒間攻撃力 |

| 4 | 爆発: 8152 貫通: 2448 拠点: 4076 |

爆発: 2448 貫通: 9784 拠点: 1632 |

爆発: 906 貫通: 272 拠点: 453 |

爆発: 272 貫通: 1087 拠点: 181 |

| 構成 | 門数 | HE攻撃力 | AP攻撃力 | 弾数 | 再装填時間 | 最大射程 | 最大仰角 | 命中率 |

| 連装*2 | 4 | 爆発: 2038 貫通: 612 拠点: 1019 |

爆発: 612 貫通: 2446 拠点: 408 |

310 | 9 Sec | 2213 | 30 度 | D |

| 片舷指向数 | HE片舷攻撃力 | AP片舷攻撃力 | HE秒間攻撃力 | AP秒間攻撃力 |

| 4 | 爆発: 8152 貫通: 2448 拠点: 4076 |

爆発: 2448 貫通: 9784 拠点: 1632 |

爆発: 906 貫通: 272 拠点: 453 |

爆発: 272 貫通: 1087 拠点: 181 |

| 構成 | 門数 | HE攻撃力 | AP攻撃力 | 弾数 | 再装填時間 | 最大射程 | 最大仰角 | 命中率 |

| 連装*2 | 4 | 爆発: 2242 貫通: 673 拠点: 1121 |

爆発: 673 貫通: 2691 拠点: 448 |

310 | 9 Sec | 2213 | 30 度 | D |

| 片舷指向数 | HE片舷攻撃力 | AP片舷攻撃力 | HE秒間攻撃力 | AP秒間攻撃力 |

| 4 | 爆発: 8968 貫通: 2692 拠点: 4484 |

爆発: 2692 貫通: 10764 拠点: 1792 |

爆発: 996 貫通: 299 拠点: 498 |

爆発: 299 貫通: 1196 拠点: 199 |

| 構成 | 門数 | HE攻撃力 | AP攻撃力 | 弾数 | 再装填時間 | 最大射程 | 最大仰角 | 命中率 |

| 連装*2 | 4 | 爆発: 2038 貫通: 612 拠点: 1019 |

爆発: 612 貫通: 2446 拠点: 408 |

310 | 9 Sec | 2213 | 30 度 | D |

| 片舷指向数 | HE片舷攻撃力 | AP片舷攻撃力 | HE秒間攻撃力 | AP秒間攻撃力 |

| 4 | 爆発: 8152 貫通: 2448 拠点: 4076 |

爆発: 2448 貫通: 9784 拠点: 1632 |

爆発: 906 貫通: 272 拠点: 453 |

爆発: 272 貫通: 1087 拠点: 181 |

152mm / 45口径 中型艦砲

- 標準型

- 副砲強化

- 主砲強化

- 防御強化

| 構成 | 門数 | HE攻撃力 | AP攻撃力 | 弾数 | 再装填時間 | 最大射程 | 最大仰角 | 命中率 |

| 単装*12 | 12 | 爆発: 478 貫通: 144 拠点: 239 |

爆発: 144 貫通: 574 拠点: 96 |

2486 | 3 Sec | 1701 | 30 度 | C |

| 片舷指向数 | HE片舷攻撃力 | AP片舷攻撃力 | HE秒間攻撃力 | AP秒間攻撃力 |

| 6 | 爆発: 2868 貫通: 864 拠点: 1434 |

爆発: 864 貫通: 3444 拠点: 576 |

爆発: 956 貫通: 288 拠点: 478 |

爆発: 288 貫通: 1148 拠点: 192 |

| 構成 | 門数 | HE攻撃力 | AP攻撃力 | 弾数 | 再装填時間 | 最大射程 | 最大仰角 | 命中率 |

| 単装*12 | 12 | 爆発: 526 貫通: 158 拠点: 263 |

爆発: 158 貫通: 631 拠点: 105 |

2486 | 3 Sec | 1701 | 30 度 | C |

| 片舷指向数 | HE片舷攻撃力 | AP片舷攻撃力 | HE秒間攻撃力 | AP秒間攻撃力 |

| 6 | 爆発: 3156 貫通: 948 拠点: 1578 |

爆発: 948 貫通: 3786 拠点: 630 |

爆発: 1052 貫通: 316 拠点: 526 |

爆発: 316 貫通: 1262 拠点: 210 |

| 構成 | 門数 | HE攻撃力 | AP攻撃力 | 弾数 | 再装填時間 | 最大射程 | 最大仰角 | 命中率 |

| 単装*12 | 12 | 爆発: 526 貫通: 158 拠点: 263 |

爆発: 158 貫通: 631 拠点: 105 |

2486 | 3 Sec | 1701 | 30 度 | C |

| 片舷指向数 | HE片舷攻撃力 | AP片舷攻撃力 | HE秒間攻撃力 | AP秒間攻撃力 |

| 6 | 爆発: 3156 貫通: 948 拠点: 1578 |

爆発: 948 貫通: 3786 拠点: 630 |

爆発: 1052 貫通: 316 拠点: 526 |

爆発: 316 貫通: 1262 拠点: 210 |

| 構成 | 門数 | HE攻撃力 | AP攻撃力 | 弾数 | 再装填時間 | 最大射程 | 最大仰角 | 命中率 |

| 単装*12 | 12 | 爆発: 478 貫通: 144 拠点: 239 |

爆発: 144 貫通: 574 拠点: 96 |

2486 | 3 Sec | 1701 | 30 度 | C |

| 片舷指向数 | HE片舷攻撃力 | AP片舷攻撃力 | HE秒間攻撃力 | AP秒間攻撃力 |

| 6 | 爆発: 2868 貫通: 864 拠点: 1434 |

爆発: 864 貫通: 3444 拠点: 576 |

爆発: 956 貫通: 288 拠点: 478 |

爆発: 288 貫通: 1148 拠点: 192 |

|

|

| 全長 | 128.5m |

| 全幅 | 22.6m |

| 吃水 | 8.0m |

| 常備排水量 | 13,150t |

| 主罐 | ベルヴィール式水管罐 20基 |

| 主機 | 直立型三段膨張式レシプロエンジン 2基 |

| 機関出力 | 13,500hp |

| 速力 | 18.0kts |

| 航続距離 | 5,320nm@10kts |

| 燃料 | 石炭 1,800t |

| 兵装 | 35口径12インチ Mk.VIII 連装砲 2基 |

| 40口径6インチ Mk.I 単装砲 12基 | |

| 12ポンド (50口径3インチ) Mk.I 単装砲 10基 | |

| 6ポンド (50口径1.85インチ) Mk.I 単装砲 6基 | |

| 18インチ魚雷発射管 (水中・固定式) 4門 | |

| 装甲 | 水線部 6インチ |

| 甲板部 2インチ | |

| 乗員 | 682名 |

| カノーパス Canopus | ギリシャ神話の登場人物 = トロイア戦争時のギリシャ軍の水先案内人 |

| グローリー Glory | 栄光 |

| アルビオン Albion | 白い土地 = グレート・ブリテン島の古名 |

| ゴライアス Goliath | 旧約聖書の登場人物 = ペリシテ人の巨人ゴリアテ |

| オーシャン Ocean | ギリシャ神話の神 = 海神オーケアノス、大洋 |

| ヴェンジャンス Vengeance | 復讐 |

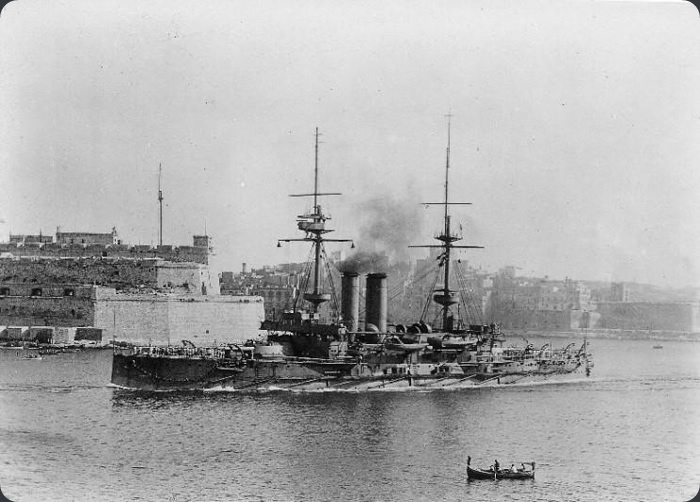

カノーパス級戦艦は、近代戦艦の始祖であるロイヤル・サブリンRoyal Sovereign 級、そしてその改良型であるマジェスティックMajestic 級戦艦と続く前弩級戦艦である。

本級は当時終結したばかりの日清戦争における日本の躍進、また、清国の弱体化に伴うその他列強の影響力増大に対応して中国方面の兵力を増強すべく、マジェスティック級戦艦を原型とし、スエズ運河や中国の大河(黄河、長江など)を通行できるよう吃水を浅く抑えた艦として計画された。

本級は基本的にマジェスティック級戦艦を踏襲した設計であるが、武装の一部を変更したほか、装甲材をハーヴェイ鋼からクルップ鋼に変更し、機関も新型に変更するなどの改正が行われている。

本級は1900年から1902年にかけて6隻が就役し、第一次世界大戦時にはすでに旧式艦となっていたものの全艦が参戦、ガリポリ上陸作戦においてゴライアス Goliath 及びオーシャン Ocean が戦没している。

書いた人: 笠戸

本級の特徴は、装甲材にクルップ鋼を採用したこと、さらにイギリス戦艦として初めて水管ボイラーを採用したことにある。

クルップ鋼はKC鋼とも呼ばれ、当時の新しい装甲材の一つであったニッケル・クローム鋼の表面を焼き入れ (浸炭処理) することにより表面の硬度を強化した最新の装甲材であり、マジェスティック級に採用されており、ニッケル・クローム鋼の登場まで一般的であったニッケル鋼の表面を焼き入れしたハーヴェイ鋼よりも耐弾性能に優れていた。

性能的にはニッケル鋼を1とすると、ニッケル・クローム鋼とハーヴェイ鋼は約1.4~1.6倍、クルップ鋼は約2.0~2.1倍程度の防御力を持つとされ、本級の水線装甲帯は6inchであるが、設計時の評価では8inchのハーヴェイ鋼と同等の防御力があるとされる。

本級においては、同じくクルップ鋼を採用した日本海軍の戦艦三笠と異なり、防御力は防御構造の改正を含めて前級程度 (前級の水線装甲帯は9inch) としつつ装甲重量を減少させている。

この時期の装甲材の発展はめざましいもので、ニッケル鋼の登場は1886年、ハーヴェイ鋼とニッケル・クローム鋼はおおむね1890年頃、そしてクルップ鋼は1895年頃に登場し、艦艇の装甲厚に革命的な変化をもたらし、それによって生じた余剰重量によって航洋性能の改善や高速化が進むこととなった。

また、機関についても、前級の円罐(スコッチ・ボイラー)から当時最新式のベルヴィール式水管ボイラーを採用しており、前級の機関出力12,000馬力を超える13,500馬力の性能を発揮しながら、機関重量は前級よりも抑えられている。

円罐とは、円筒形の容器の中に水を満たし、その中に備えられた燃焼室で石炭を燃やし、そこから延びた煙管を通る排気で容器内の水を加熱して蒸気を発生させるもので、19世紀中頃にスコットランドの造船所で発明されて以来長らく代表的な船舶用ボイラーとして使用されていた。

一方のベルヴィール式を含む水管ボイラー Water-tube Boiler は、水を細い管(水管)に通し、その外側から伝熱管により加熱して蒸気を発生させるもので、円罐よりも小型軽量ながら、高温高圧の蒸気を発生させることができた。

なお、円罐は水管ボイラーと比べて、円罐の方が熱効率という面からは優れていたものの、水管ボイラーの登場時点でこれ以上の高温高圧化が望めないこと、保有水量 (ボイラー内の水量) が多く、蒸気量を急に増やすことが出来ない (=急加速できない) こと、事故等で破裂した場合、周囲への被害も大きいなどの欠点があることから、これ以降で軍艦用として使用されることはなくなったが、熱効率が優れていたことから一般商船用としてはしばらく使用され、かの有名な豪華客船タイタニック Titanic (1912年就航) は円罐を搭載していた。

他方、水管ボイラーは水管の性能維持のため罐水の品質保持が厳格に求められること、また、円罐よりも保有水量が少ないため取り扱いが円罐に比べて難しいという欠点があり、特にベルヴィール式は水管ボイラーの中でも保有水量が少なかったため初期にトラブルが多発し、また、後に登場したニクローズ式やヤーロー式に比べ能力が劣ることから、イギリス海軍においては比較的早期に姿を消すこととなった。

本級では、装甲材とボイラーの新型化によって、前級と同等の武装、防御力、船体サイズながら1,400ton(常備排水量14,560ton→13,150ton)もの大幅な軽量化に成功しており、吃水の減少と速力の向上を実現している。

書いた人: 笠戸

同世代の戦艦としては、

| ドイツ カイザー・フリードリヒ3世 Kaiser Friedrich III 級 (1898年) | |

| アメリカ キアサージ Keaserge 級 (1900年) | |

| 日本 敷島型 (1900年) |

が挙げられるが、敷島型戦艦を除けばいずれも本級よりも2,000ton程度小型であり、また、敷島型にしてもマジェスティック級戦艦の改良型であることからこの時期のイギリス戦艦が他国海軍に比べて大型であると言える。

これは、他の三国が外洋における航行性能をそれほど重視していない(あるいは無視している)のに対し、地球上至る所に散在する植民地警備のために高い航行性能を求めたことに起因する。

事実、カタログ上の主兵装、防御力にはほとんど差はなく、一方でドイツやアメリカの戦艦に比べ乾舷が高く、航続距離も大きくなっている。

主砲については、日英戦艦は12inch砲であるが、砲身長は本級が35口径、敷島型が40口径と差があり、独戦艦は24cm (9.5inch) 砲、米戦艦は13inch砲と、それぞれ特色のある武装であるが、攻撃力については大同小異であり、有意な差は認められない。

これは前弩級戦艦の時代に共通のものであり、艦型によって大きく性能が変化するのは超弩級戦艦の時代に入ってからであった。

書いた人: 笠戸