BATTLE ARENA

JapQuality

NAVYFIELD ゆるぽよ Wiki*

NAVYFIELD2で何かして遊ぼうぜのサイト

NavyField2戦術考察

NavyField2 解析班

NAVYFIELD2 地球海軍連合艦隊

NAVAL COMPASS

NF2 JMSDF クランHP

NF2ネタに限らず好きに使ってくれいBBS

US Pacific Fleet

おすぎなネイビーフィールド2

くーぼ屋

トラちゃんの東屋

にゃんたの独り言

ネイビーフィールド2 - NAVYFIELD 2 Wiki

神風遊撃隊

地球連邦海軍

地球連邦軍 活動紹介ブログ

大和sのNF2日記

|

|

どうすれば勝てるのか

NAVYFIELD2の砲撃はたったこれだけのお手軽操作なのに、なぜか自分の砲撃は当たらず他人の砲撃はよく当たる......。

こっちの照準は完璧なのに、なぜか勝てない。

同じ砲撃戦をしているつもりなのに、なぜか差がついてしまう。

どうして......。

そう感じている人はいないだろうか。

なぜか勝てないという現実にはどのようなウラがあるのか。

一見相手と同じ操作をしているように思えても結果に差が出てしまう場合、憎いアンチクショウは自分とは違うことをしている可能性がある。

弾を撃って、飛ばして、目標に当てる。

たったこれだけの簡単に思える砲撃戦にも、メカニズムがある。

その仕組みを知り、使いこなすことで、仕組みを知らない人よりも優位に立つことができる。

今日はその砲撃戦の基礎知識をご紹介しよう。

知っておきたいのは以下の5項目。

・散布界 「弾はこのように落ちる」

・位置取り 「位置取りで射程に差をつける」

・照準方法 「クロスショットの罠」

・回避方法 「当たらなければどうということはない」

・必勝法 「勝ちパターンを組み立てよう」

それではさっそく説明していこう。

散布界「弾はこのように落ちる」

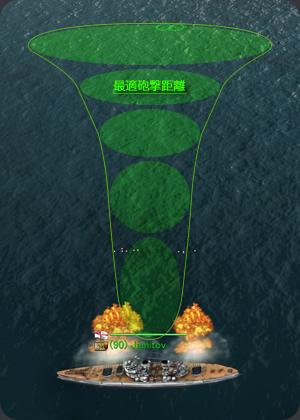

散布界の模式図。

弾の飛び散り方は一様ではないということを意識すると、どのように戦えばいいのかという姿が見えてくる。

基本的に砲弾は飛翔時間が長ければ長いほど散布界も広がる。

つまり遠距離になるほど弾は散る。

また砲弾は綺麗な放物線を描かない。

発砲直後は直進するように飛ぶが、やがて空気抵抗により勢いを失い急激に落下する。

これがどのような意味を持つかというと、近距離では仰角を少し変えただけでも射程が大きく変化するため、弾が縦方向に大きく散らばる。

逆に遠距離では、仰角を大きく変更しても射程に差が出にくい。

遠距離では縦方向の偏差は抑えられ、横にのみ広がりやすいのだ。

つまり近距離では縦に散らばり、遠距離では横に広がる。

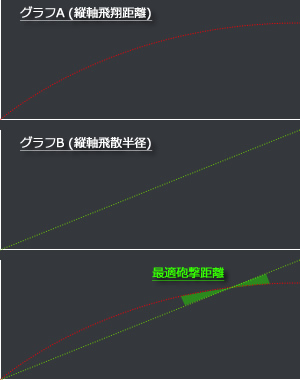

散布界のグラフ

グラフの目盛りなんてなかった。

横軸を砲弾飛翔時間として縦軸を砲弾飛翔距離とするグラフをA。

横軸を砲弾飛翔時間として縦軸を砲弾飛散半径とするグラフをB。

グラフAは時間が経てばたつほど縦方向の散弾が収束しやすくなっていることを意味している。

グラフBは時間が経てばたつほど前後左右に弾が散らばることを意味している。

つまりAとBの交点付近は最も砲弾の散布界が狭くなる、最適砲撃距離を意味する。

砲撃には当てやすい距離が存在するのだ。

これを最適砲撃距離として、あらかじめよく覚えておこう。

最適砲撃距離の見極め方は簡単で、砲撃したときに砲弾が空気抵抗で急激に落ち始めるあたりから数度の範囲程度となる。

例えばキング・ジョージ5世なら仰角18度から30度程度の間は弾が収束しやすくなる。

なおNAVYFIELD2は砲が水面より高い位置にあるという諸元が照準に反映されていないせいか、基本的に散布界が目標着弾点より奥側に散らばりやすい。

この影響は近距離ほど出やすく、目標が近い場合はやや手前を狙うと当たりやすくなる。

本来なら砲は俯角をとってマイナス角度にもできるはずなのだが、仰角を0度以下にできないためゼロ距離に砲撃ができない。

あればいいのにね、俯角。

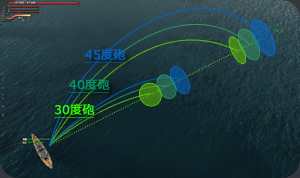

砲ごとの特性

最大仰角が違う砲ごとの弾道模式図。

30度砲は着弾までの時間が短いため横方向にはあまり散らないが、近距離から中間距離で縦方向に大きく散りやすく、遠距離では縦方向に収束する。

40度砲は飛翔時間が長く最大距離では散りやすいが、近距離から中間距離で縦方向の偏差が減りやすい。

43度砲や45度砲は40度砲の特性をさらに強くしたものとなる。

最大距離では砲弾の飛翔時間が極めて長く散布界も広がりやすいが、近距離から中間距離で縦方向の偏差もさらに減りやすくなっている。

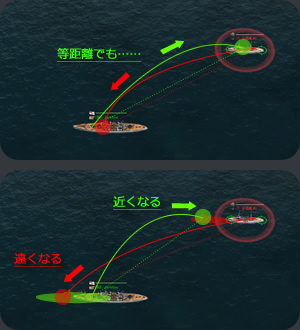

位置取り「位置取りで射程に差をつける」

頭をとった方が勝つ。

どういうことかというと、砲撃を行なったときに自艦と目標艦はそれぞれ前進しているから。

弾が着弾するまでの間にお互いが進んだ距離のぶんだけ前に出ていた方は射程を短かくでき、追従する方は射程を長くとる必要がある。

つまり位置取り次第で射程を伸ばすことができるのだ。

これを利用すればこちらは最適砲撃を行い、相手は最大射程の散弾攻撃しか行えないようにするといったことが可能になる。

また通常では側面は最も警戒されるが、進行方向はどうしても警戒が甘くなる。

つまり進行方向側から接近すれば奇襲攻撃できる可能性が高くなるので、これを利用しない手はない。

ここで重要性を帯びてくるのが機動性だ。

速度が遅ければ味方の砲列から次第に落伍してしまう。

これはそれだけ不利になってしまっているということを示している。

また、高い機動力があれば相手に気づかれずに側面へ移動するといった行動もとりやすい。

機動力は単純な攻撃力や防御力などといった要素とは違う重要性を持っているということがおわかりいただけるだろうか。

スロットを多く空けることも大切なことだが、速力は犠牲となる。

そのぶん失うものがあるということもよく承知してほしい。

照準方法「クロスショットの罠」

違う仰角で一斉発射はできないのだが......。

照準が正確なら相手が避けなければ弾は高確率で命中するだろう。

でもちゃんと狙っているのに弾が当たらない......何故。

実はこれにはれっきとした理由がある。

NAVYFIELD2における砲撃は、前側の砲塔群と後側の砲塔群のふたつが最小照準単位となる。

いくら砲塔がたくさんある艦でも、それぞれ違う仰角にして同時に砲撃することはできない。

これが落とし穴になっている。

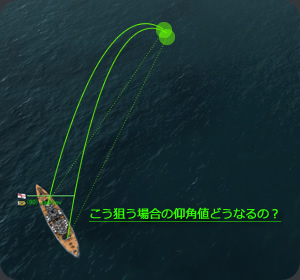

前後の砲塔群はそれぞれ艦上構造物を挟んで、離れた位置から照準用の射線が伸びている。

なのに仰角は前後で同じ値にしかできない。

すなわち砲撃諸元が違うのに同じ仰角で砲撃しなければならない。

ここにズレが生じる原因が潜んでいるのだ。

どういうことなのだろうか。

実際に照準した場合で考えてみる。

まず目標をクリックして照準する。

前後の砲塔は目標に向かって方位角を合わせ、仰角を固定する。

方位角についてはそれぞれの砲塔群から射線かレティクルがまっすぐ伸びているので、ちゃんと照準していることがわかる。

では、仰角は?

さきほど説明したとおり、仰角は前後砲塔群で共通の値になっている。

方位角はクリックした目標に正しく照準しているのだが、このときの仰角はどの点を基準としているのだろうか。

これはあまり意識されることがないかもしれないが、重要な問題を孕んでいる。

多くの人はなんとなく「とにかく目標に当たりやすい角度に自動で調整されている」と考えてはいないだろうか。

仰角の基準点はどこなのか。

前側の砲塔群か、後側の砲塔群か、それとも中間か。

仰角基準点がクリックした直下だとすると、仮に目標が自艦の斜め方向にいる場合には両砲塔群が違う値を示さなくてはならず、矛盾が生じてしまう。

あるいは目標に近い側の砲塔群に自動で調整する可変型なのか。

もちろんそんな都合の良いシステムであるはずがない。

この問題の答えは後側の砲塔群が示している点を基準として照準しているのだ。

これはどういうことかというと、つまり前側の砲塔群の仰角は目標が真横にいる場合を除いて常に正しくない。

「集中」すればするほど照準がズレる

ファッ!?

目標を自艦の12時方向、つまり正面まっすぐとする。

クリックすると仰角が0度と1度を示す境界の0度側に照準してみよう。

ここで砲撃すると、弾は0度で照準した点に落ちる。ふむ。

では、ここでEキーを押してみよう。

照準を「集中」させると、レティクルは艦の手前側に移動する。

なのに何故か仰角が0度から1度に上がっている。

ここで砲撃すると、弾が「集中」前よりも遠くに落ちるという珍現象が観測されるのである。

![]()

クロスショットだけどクロスショットじゃなかった

仰角が後側砲塔に固定されてしまう。

いわゆるクロスショットで説明してみよう。

まず自艦と相手がそれぞれ斜め方向の同航戦と想定。

この目標をクロスして捉えたとする。

このとき、ちゃんと狙っているはずなのに、実は前側の砲塔群は照準が思い切り外れているのである。

正確にいうと、後側の砲塔群のみ適切に照準した方位角と仰角になっており、前側の砲塔群は方位角のみが目標を捉えていながら仰角が後側に固定されているため、実は着弾点にズレが出ているのだ。

この状態で砲撃するとどうなるのかというと、後側のみしかクリーンヒットしないのである。

これは艦が大きくかつ砲塔が3基しかない、例えば大和や第795号艦、アイオワやノースカロライナ、アラスカ、グナイゼナウ、キング・ジョージ5世などでは後側1基の砲塔しか照準が正しくないという顕著な不利が発生することを意味している。

ただしこのようなズレは目標が自艦の真横にいる正対位置の場合は生じない。

とはいえ実際の戦闘ではこのような正対位置の砲撃戦は発生しにくいものだし、仮に正対位置をとったとしても相手からも有効砲撃を食らってしまうため戦術的には凡庸な位置取りでしかない、ということは前項で説明した通り。

ちゃんと狙っているのに何故か弾があまり当たらない。

その理由はほぼこの照準のズレが原因といえる。

目標が自艦に対して斜めの位置にいる限り照準は完璧にはならないのだ。

ただしこの問題は砲塔群ごとに照準する前後撃ちや順次砲撃なら発生しない。

これらの砲撃法だと命中率が伸びるのには、このようなメカニズムが理由になっている。

では、前後撃ちや順次砲撃は完璧な照準ができるのかというと、そうでもない。

実はこれらの砲撃法でも全砲塔を完全に正しく照準させるのは難しい。

それは砲塔は複数存在するのに砲の操作は砲塔群ごとに行わなければならないため。

例えば3基の砲をひとつの砲塔群で操作するネルソン級の場合、適正に照準できるのは2番砲塔のみであり、1番と3番は仰角と方位角が微妙にズレてしまう。

もし超一級のシューターを目指すのであれば、自艦の砲塔配置をも正しく把握しつつ順次発射で砲塔配置の偏差分を見越して砲撃すれば、理論上は完璧な照準となる。

砲塔数の少ない艦であればそれほど難しい操作でもないので、余裕があればぜひ挑戦してみてほしい。

回避方法「当たらなければどうということはない」

でもバランサーは狂います。

といっても装甲などの直接防御に関してはここでは触れない。

誰でもできる防御として覚えておきたいのは、砲弾の回避だ。

いくら自分の攻撃が上手でも、相手と同じように攻撃を食らってしまっては差をつけにくい。

ではどうすればいいのか。

いかに強力な戦艦の攻撃といえど、当たらなければどうということはないのだ。

ここまで砲撃法を読んだ人ならもうおわかりかと思うが、相手が一斉射撃で挑んでくる場合は舵を切って自艦の進行方向を斜めにすることだけでもある程度の回避が可能である。

撃ち合いをする際に平行での同航戦を選ぶのは最善とはいえない。

同航戦はこちらの砲撃もよく当たるが、相手の砲撃もよく当たる。

では舵を切って斜めに同航戦を挑めばいいのかというと、これも良くない。

いくら斜めでも直進をしている限り相手の砲撃もよく外れるが、こちらの砲撃もよく外れてしまう。

ではどうすればいいのかというと、そう、蛇行すればいい。

砲撃戦における蛇行は、照準して砲撃したあと、舵を切る。

そして砲弾の装填が終わる前に再び照準位置まで進路を戻す。

基本はこれだけだ。

こちらの蛇行が相手の発砲直後だったり着弾時に艦を斜めにしていれば、弾はそれなりに外れるようになる。

大切なことは、自艦の砲弾の装填が終わらないうちに蛇行を止めて次の照準を行うこと。

蛇行操作が装填に追いつかないのであれば本末転倒になってしまう。

気をつけたいのは、蛇行中はことさらに進行方向の警戒が難しくなる。

砲撃戦を挑む前に自分の進行方向は安全かどうか、よく検討しておきたい。

なお、このような蛇行による回避は操作モードBではなかなか難しい。

操作モードAなら簡単にできるので、ぜひキーボードによる舵操作を覚えてほしい。

必勝法「勝ちパターンを組み立てよう」

必ず勝つ方法はないが、自分が優位に立てる方法はある。

戦いに勝つには、ひたすら勝ちパターンを繰り返せばいい。

例えば自分は側面真横に目標を捉えつつ、相手の先頭方向を抑える。

例えば相手に気づかれないよう奇襲して最適砲撃距離で先手を取る。

このような様々な戦術のうち、どのような戦闘法が自分の得意とするスタイルなのかを考えよう。

自分の戦闘スタイルを決定づけるのは使用する艦やPC環境などといったハードウェアも重要だが、最終的に性格付けするのはソフトウェア、つまり水兵育成計画だ。

ここでは砲撃戦に関連する水兵の能力を読み解き、その組み合わせによってどのような戦術が自分のスタイルに適用できるのかを考えてみる。

連射

アビリティが1上昇するごとにリロードタイムが0.062%減る。

仮に発揮値の合計が50%だとしたら、連射12秒の主砲なら6秒間隔で砲撃できる。

連射の恩恵を特に受けるのは命中能力が低くても集弾する中口径以下の砲。

特に対空砲を重視する人にとっては必須ともいえる。

連射能力で注意が必要なのは、ただ連射が速ければ良いわけではないということ。

命中率が悪い散弾ではいくら速く撃ちまくっても、砲弾の攻撃力の総量を無駄に浪費してしまっているということを意味している。

砲弾には限りがあり、特に戦艦では早々に弾切れを起こしてしまう。

つまり連射能力を重視する場合は遠距離砲戦は慎むべきで、可能な限り最適砲撃距離まで詰めて攻撃する必要がある。

高い連射能力を活かすには、とにかく砲撃回数を相手より多くすることに尽きる。

例えば先手を取って第1射を砲撃し、相手が反撃の第1射を撃つ頃には第2射を放つ。

相手が第2射を発砲する前にこちらが離脱すれば、砲撃回数は2対1となり優位に立てる。

戦略面では味方の中心で戦線を維持するような動きよりも、相手の戦線の端を掻き乱すような積極的な機動を心掛けよう。

命中

アビリティが1上昇するごとに命中率が0.0465%増える。

仮に発揮値の合計が50%だとしたら、砲弾の散布界は直径が半分、つまり理論上で面積が1/4に狭まる。

つまり4倍の命中率を得られるということになる。

これは同じパーセンテージなら連射能力より効率が良いということを意味している。

命中能力は連射能力に比べて3/4の伸び率になっているが、それでもなお連射より効率が良い。

単純に大口径砲の砲撃戦のみを想定する場合、連射能力より命中能力を伸ばした方が強いということになる。

高い命中能力を活かすには、相手に接近しすぎてはならない。

接近すると相手の命中率も高くなり、連射力で劣っている場合は攻撃回数でも負けてしまって自分の特色が活かせなくなる。

つまり命中能力を頼みに遠距離砲撃戦を展開するべきで、高い連射能力を活かそうと接近する相手の突進を一撃で反転させなければならない。

戦略面では全方位的な警戒を行って強力な戦線を維持するべきで、味方戦線の要となるよう落ち着いた機動を心掛けよう。

保守

アビリティが1上昇するごとに防御力が0.12409%増える。

これは推定だが、仮に発揮値の合計が100%だとしたら、実際の被害の50%を食い止められるのではないかと思われる。

※採集データが少ないので正確ではありませんが、それに近い数字になるはず。

保守能力は単純に防御力を強化するので特にダメージコントロールをする必要がなく、メンテナンスフリーなので扱いやすい。

言い換えれば艦のDPを増やす能力と考えればわかりやすい。

現在「緊急修理チーム」アイテムで修理能力を加算させることが可能であり、このアイテムのコストパフォーマンスを考えると事実上保守能力の方が有用なアビリティといえる。

とにかく耐えられるようになるので、よく被弾するような戦闘法との相性が良い。

ただし保守能力の効果は完全に解明されたわけではないので、将来的に有用度合いが減少する可能性がないわけではない。

修理

アビリティが1上昇するごとに1秒あたり0.14179DPを回復するようになる。

仮に発揮値が100だとしたら、1秒間に100DPずつ回復する。

修理能力は前作NAVYFIELDと比べてもアビリティ1ごとの発揮値が高いとはいえず、効率が悪い。

ちなみにどのくらい違うのかを比較してみよう。

NFでは最もDPの多い艦で30000程度、回復量の最大値は270/秒だった。

NF2では最もDPの多い艦で113100にも達し、水兵のみの回復量の最大値は190/秒でしかない。

この現状に加えて「緊急修理チーム」は課金版だと100/秒も回復してしまう。

では修理能力は不要なのかというと、そうでもない。

それというのもNF2は回復上限がNFに比べて減りにくいのだ。

つまり、上手にダメージコントロールすると保守能力によるダメージ軽減率よりも多く被弾を回復できる可能性がある。

修理能力は、少しずつ被弾するような戦闘法との相性が良い。

各能力の相性

鉄板といってもいい。

ただし相性を考えると、必ずしも正解はひとつとはいえない。

自分も多数被弾する連射能力は保守能力と相性が良い。

砲撃機会の少ない命中能力は修理能力との相性が良いのである。

どのような戦闘法を自分の得意戦術とするかによって最適な能力は異なる。

よく考えて自分のスタイルを構築していってほしい。